原标题:霍思燕哭泣、吴京探班,2023年的电影营销疯狂又内卷

搜狐娱乐专稿(山今/文)2023年的电影市场,说热闹,也不热闹。

春节档、暑期档恢复,出现4部30亿 体量的电影;国产电影久未造星,《封神》再次向市场提供了新鲜血液。

除此之外,冷档期依旧平静,全年票房过10亿的电影仅11部,未恢复到疫情前水平。

在稀有的票房爆款外,反而是那些电影之外的、来自营销的争议,构成了今年行业里少有的热闹时刻。

电影把狗看哭、吴京在不同剧组探班、霍思燕在首映礼落泪、制片人约架影评人……这些营销有没有刺激观众花钱买票不清楚,但肯定提供了不少乐子。

回顾2023年的电影营销,或许可以用“疯狂、可笑、内卷又充满危机”总结。

01 “疯”

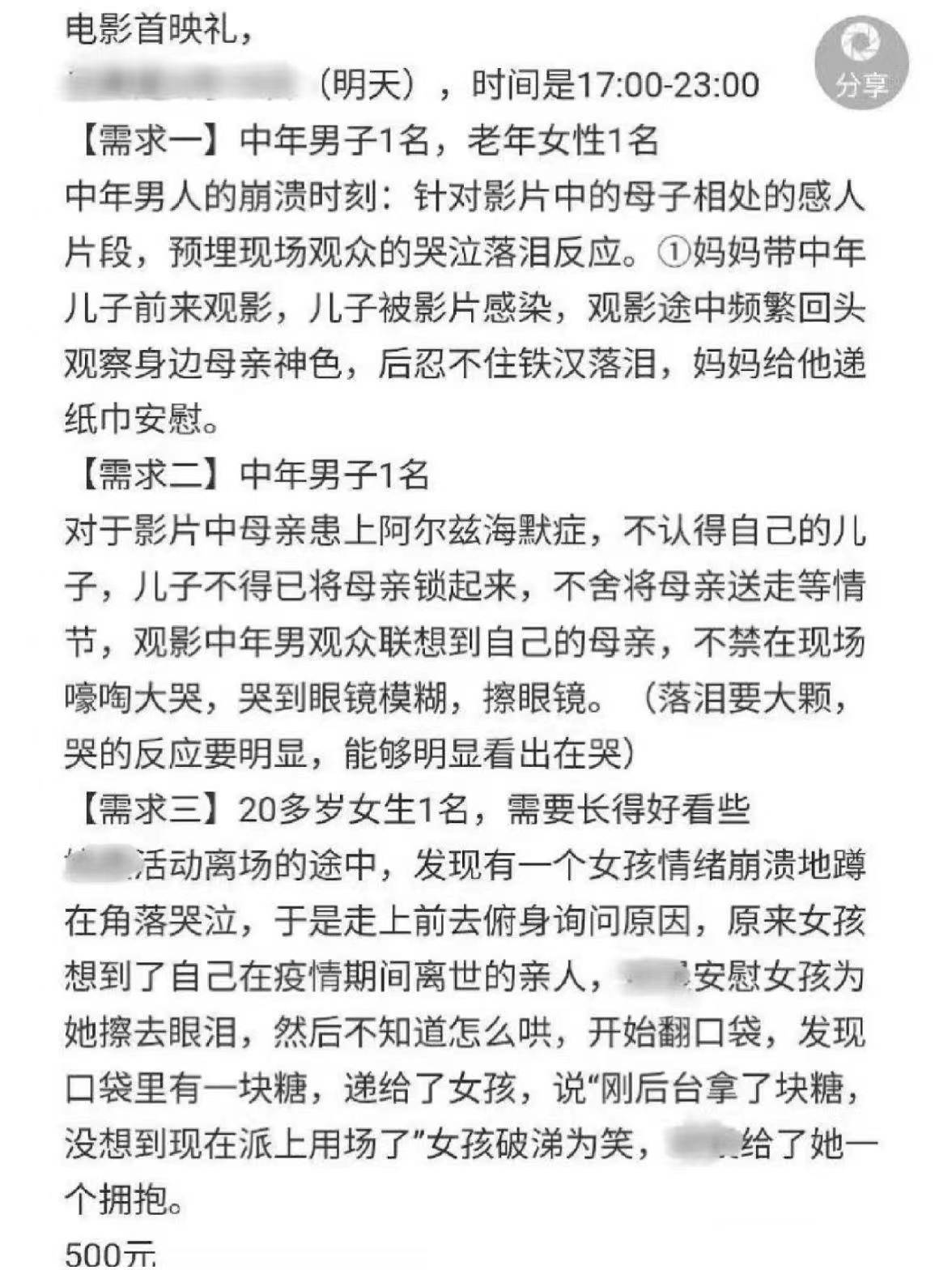

今年3月,某文艺片被爆在首映礼请群演,表演“铁汉落泪”、“哭到眼镜模糊”、“收到明星糖果后破涕为笑”,费用为500元。

对此,电影宣传西溪表示,首映礼、路演请观众群演已经标配,费用通常都是500元。

之后的几个月里,随着短视频营销的不断内卷,素人看哭逐渐升级为网红看哭;人类看哭卷到狗看哭。

普通的流泪也不再新鲜,大哭或大笑变成在电影院演小剧场。

打工人在影厅工作,被剧情感染,欢声大笑,继而与世界和解;观影中,随着剧情推进,情侣们或愤然分手,或抱头痛哭……银幕里的戏还未结束,银幕外的大戏悄然上演。

愈发内卷的短视频营销,或许体现了某些爆款焦虑、票房焦虑。

而这种焦虑,是自上而下的——今年,电影主创也闹出了不小的争议。上半年有《燃冬》导演陈哲艺“撒娇式”回应电影口碑争议——“我这么儒雅的人无端被攻击”;《不止不休》导演王晶则在微博上演“退票风云”。

下半年的电影市场进入平淡期,大盘太冷,主创们开始从“撒娇”转为“撒野”。前有《永安镇故事集》制片人开口“我们被黑了”,闭口“要和影评人约架”;后有《我本是高山》编剧称部分观众为“平庸的沟壑”、“卑微的懦夫”。

与以往不同的是,今年的观众做出了反击。

对于主创们的卖惨和回怼,观众不仅不再买账,甚至会将电影推向更大的争议。

另一边,苦套路营销久矣的博主们,观察总结了电影营销的几大模式,如吴京去不同剧组探班、霍思燕在各类首映礼上落泪经常被剪成短视频,作为影片宣传点。

博主们也通过短视频的形式,对套路营销进行了夸张的戏仿——明星、网红、素人在电影院看哭,统称为“霍思燕式落泪”;相似的还有“戏骨在片场即兴表演,导演不喊卡”、“演员在通过的情况下多次要求重拍”……

博主二创视频

大量反讽二创视频的出现,或许证明了观众对于套路短视频的审美疲劳与不信任。在影迷新雨看来,这种营销也证明了片方的懒惰与流程化作业,“可能意味着营销仍然是电影产业链中门槛最低,但难度很高的一个工种。”

02 “卷”

模式化的营销逐渐惹观众反感,一大原因是短视频平台的强势崛起。

西溪告诉搜狐娱乐,现在很多电影的宣传预算,60%左右都给到了短视频平台。“电影更侧重抖音转化,因为主要靠路人买票。”西溪解释道,“微博生态固化越来越严重了,如果不是大流量演员的话,数据一般都不会太好。”

由于平台的愈发强势,有时也会导致片方不得不在短视频上倾斜。西溪说:“特别是今年,抖音的商业化收入压力可能也比较大,如果没有跟他们官方合作的话,数据可能不会太好。”

正因为短视频平台变得愈发重要,大家都聚在这儿,为了满足宣传要求,营销公司只能不停地卷。

最明显的是数量。据搜狐娱乐观察,今年票房榜上排名前十的电影,其官方抖音号发布的视频数量,从300-1000不等。

“电影时长也就两小时,加上能用的花絮素材,完全撑不起整个宣传期所需的素材量。观众的反应视频、路演视频,也是为了补充宣传素材、增加线上曝光率。”电影宣传晓雨说。

卷来卷去,大家都卷成了一个样子。精准受众?赛道分类?不存在的。一天发十条视频,十条都是相似的,霍思燕在不同账号辗转哭泣,吴京在不同剧组探一样的班。

西溪对此也颇感无奈,“一个项目火了之后,不管它的项目类型还是营销手段,市场上总会有人去盲目地跟风。电影项目做多了以后,很明显能感受到重复。每一个要做的项目,都能找到以往做过的同类型项目;把同类型项目的营销思路照搬过来,几乎就可以了。用滥了,观众肯定反感。”

某种程度上,过于规范的流程化也导致了营销的同质化。

在晓雨看来,短视频营销不过几年发展期,到2023年,已经逐渐变得专业化、流程化,比如有固定的预算与模式,头部公司也开始冒头。

“一年可能就十几部票房体量较大的电影,这些能出品大体量电影的公司,都有固定合作的短视频营销公司了,就那么几家。营销公司基本是相同的,所以套路也几乎都一样。”晓雨说。

据搜狐娱乐观察,今年票房榜上排名前六名的电影,其短视频营销被两家公司“垄断”。

而从头部短视频营销公司的角度看,做出成绩、拥有固定且稳定的客源后,复制套路似乎更简单、更具性价比。创意永远是最贵的。

事实上,“创新”是西溪在工作中很少听到的词汇,片方也很少会提出创新的要求。

“创新是个伪概念,片方更想要的是转化。而对于营销公司来说,服务意义可能还要更大于转化意义,因为营销具体能带来多少转化,不太好说,没有专业的标准去衡量。”西溪说。

或许正因为此,卷来卷去,卷到最后,仅甲方可见,把数据做好、把结案做好、把汇报做好、把服务做好。

而对于真正等待被转化的观众来说,看到的只有千篇一律、索然无味的套路。

03 还有用吗?

“营销越来越难做了。”西溪感叹道。

如今是注意力经济时代,最大程度吸引消费者眼球,最终实现经济利益。但西溪感觉到观众的目光越来越难吸引,“需要不断想新的东西出来。”

晓雨也觉得,今年被观众集火吐槽的短视频营销,正在慢慢变得不太有用。

“之前一个百万赞的短视频可能会撬动票房,现在还是会有一些百万赞的营销短视频,但它实际上对于购票平台想看人数的转化,对于票房的转化已经没有那么高了。”

正在热映中的《怒潮》,官方抖音账号上有三个百万赞的视频,但截止发稿,上映11天,票房仅2.02亿;国庆档电影中,《前任4》有着《前任3》的IP基础,且其电影话题抖音播放量是《坚如磐石》的2倍,但票房却比后者少了3亿多。

“可能观众都知道,这个混剪片段就是电影最好看的部分了。包括演技、花絮在内的其他素材,对于短视频来说可能是爆点,但实际不足以支撑观众去看电影,毕竟看电影是要花钱的事。”晓雨补充道。

从下半年观众开始集中反感、反抗开始,今年可以视为短视频营销的瓶颈期。

谁都无法否认,如今看起来俗气无比的套路,曾经很有用。《前任3》靠哭卖到了近20亿,《地球最后的夜晚》靠“一吻跨年”卖到2亿,背后都有着短视频的推波助澜。

正因为短视频营销很有用,所以它在短短两三年时间内,已经成为整个产业链上重要的一环,迅速流程化,也迅速僵化。

短视频营销如今的下坡路,和之前爱情片中流行的“仪式感营销”颇为相似。

仪式感营销曾备受爱情电影青睐,《十年一品温如言》《我要我们在一起》等片都选择了13:14上映,不少爱情片也会在官微上宣传特殊场次。

仅从营销角度看,《前任3》的“看片跨年”、《地球最后的夜晚》的“一吻跨年”,或许还称得上“创举”,但之后很多复制套路的爱情影片,只能算东施效颦了。

粗暴复制逐渐泛滥后,仪式感营销也从风光无限走到了风光大葬。

《前任3》《比悲伤更悲伤的事》还能达到10亿 的票房体量,再之后,就是大量的院线一日游爱情片,即仪式感营销仅能换回首日票房,随后便断崖式下跌。

到2023年,爱情片已经鲜见仪式感营销。今年票房前三的爱情电影——《前任4》《我爱你!》《这么多年》——均未着重发力仪式感营销。

短视频营销,如今也正在走仪式感营销的老路。突破瓶颈期的方法,依旧在于新的创意。无需颠覆已有的底层逻辑,只需5%的创新,或许就会有所不同。

最好的例子还是来自爱情片。最近的《一闪一闪亮星星》,凭借“下雪场”的仪式感营销,拿下3.11亿的预售票房。

尽管这其中还上演着“注水疑云”和“退票风云”,但在注意力经济时代,它所受到的关注已经让它率先成了赢家。

与过去那些脱胎于谐音梗、节假日的仪式感不同,《一闪一闪亮星星》的“下雪”与故事剧情有着强相关,它是具体的,也是独属于这部电影的。

短视频营销,或许正需要这种具体的、独一无二的创意。

西溪回忆,今年让她印象最深刻的正面营销案例是《孤注一掷》,“我觉得它开了一个新的营销思路,把诈骗题材电影当成社会新闻在营销,是创新且成功的尝试。后续也有很多项目在复制它的路径,但这吃题材,有个悬疑片也这么做,就被骂了。”

04 小结

今年是电影行业走出疫情的第一年。三年疫情后,片方对于票房的重视、渴求与焦虑,反应在产业链中的方方面面,当然也包括营销。

越来越卷、越来越疯、越来越无效。经历备受争议的一年后,如何更有效、体面的营销,让它“雪中送炭”而非“火中倒油”,是每个从业者在2024年需要面临的课题。

(文中受访者均为化名)